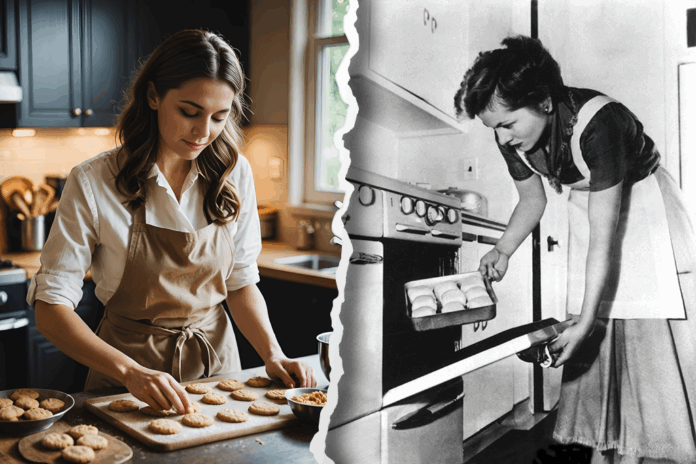

Wie aus dem Ei gepellt backen sie Brot, kümmern sie sich um die Kinder und dekorieren liebevoll das Wohnzimmer – alles für den Ehemann. So genannte «Tradwives», also «traditionelle Ehefrauen», zelebrieren auf Social Media ein Leben, das aus der Zeit gefallen scheint. Statt auf Karriere setzen sie auf Herd und Heim, inszenieren sich als glückliche Hausfrauen und erreichen damit Millionen. In einer Welt voller Leistungsdruck und Unsicherheit wirkt dieses Lebensmodell für viele beruhigend: übersichtlich, geordnet, harmonisch. Doch die heile Welt hat Risse – und einen politischen Unterton.

Inszenierte rechte Ideologie

Der Begriff «Tradwife» hat seine Wurzeln in der US-amerikanischen Alt-Right-Szene. Was auf TikTok oder Instagram zunächst nach unpolitischem Retro-Charme aussieht, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als trojanisches Pferd: Konservative und rechtsextreme Ideologien, geschickt verpackt in ästhetischen Bildern. Es ist die Rückkehr eines Frauenbildes, das längst überwunden schien – romantisiert, kommerzialisiert und vor allem: normalisiert.

Nicht alle Tradwives verstehen sich als politisch. Einige, wie die Influencerin Malischka, bezeichnen sich gar als Feministinnen, weil sie Hausfrauen eine Plattform geben. «Endlich werden wir mal gesehen», sagen viele ihrer Followerinnen. Doch genau hier liegt die Gefahr: Die Abgrenzung zwischen persönlicher Entscheidung und politischem Statement verschwimmt. Die Wissenschaftlerin Judith Götz warnt: «Tradwives bringen die Ideologie der Rechten an die breite Bevölkerung, ohne als politische Akteure wahrgenommen zu werden.»

Der Trend beschränkt sich längst nicht auf die digitale Welt. Immer noch übernehmen Frauen den Löwinnenanteil der unbezahlten Carearbeit. In der Schweiz gibt es zum Beispiel nach wie vor keine Familienzeit bei der Geburt eines Kindes. Zuhause bleibt die Mutter – der Vater hat gerade mal zwei Wochen frei. Die fehlende Gleichstellung benachteiligt Frauen strukturell. Der Wiedereinstieg in den Beruf wird ihnen erschwert, was sich negativ auf die Lohngleichheit und Renten auswirkt. Zugleich wird ein überholtes Rollenverständnis weiter reproduziert und verfestigt. Ähnlich in Österreich: Dort fordern rechte Parteien wie die FPÖ eine «Herdprämie» für Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen. Und auch die AfD in Deutschland setzt auf das Ideal der traditionellen Familie. Die Tradwife liefert das passende Bild dazu – authentisch inszeniert für die Timeline.

Zementierte Geschlechterrolle

Parallel dazu befeuern antifeministische Positionen eine Rückbesinnung auf rigide Geschlechterrollen. Studien zeigen: Ein beträchtlicher Teil der Millennials hält einen Mann, der sich um Kinder kümmert, nicht für einen «richtigen Mann». Solche Haltungen liefern den Nährboden für einen modernen Antifeminismus, der sich offen gegen Gleichstellung stellt – mit der Tradwife als sympathische Werbefigur. Laut der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung ist Antifeminismus ein zentrales Element rechtsextremer Ideologien. Er stellt Frauen als fürsorglich und unpolitisch dar, Männer als dominante Versorger. Und genau dieses Bild verbreiten Tradwives – subtil, aber wirksam.

Ein besonders deutliches Beispiel ist das deutsche Frauennetzwerk «Lukreta». Offiziell setzen sie sich für Frauenrechte ein, doch auf Instagram feiern sie den «Stolzmonat» mit Frauen in Deutschlandfahne – eine rechtsextreme Kampagne gegen den queeren Pride Month. Es ist die Verbindung von heiler Welt mit rechter Symbolik – professionell aufbereitet für eine junge Zielgruppe. Die Nähe zur AfD ist kein Zufall, sondern Strategie.

Lukratives Geschäftsmodell

Gleichzeitig professionalisieren viele Tradwives ihr Image. Die achtfache Mutter Hannah Neeleman aus den USA etwa betreibt die «Ballerina Farm» und erreicht mit ihren Inhalten über zehn Millionen Follower. Was wie ein privater Familienmoment wirkt, ist oft durchchoreografierter Content mit Shop-Anbindung. Das vermeintlich einfache Leben wird zur Marke – mit Umsatz, Kamerateam und Zielgruppenanalyse.

Romantisierte Abhängigkeit

Dabei bleibt die Schattenseite des Modells meist ausgeblendet: Wer finanziell und emotional vom Ehemann abhängig ist, hat im Ernstfall wenig Spielraum – etwa bei Trennung oder Gewalt in der Beziehung. Auch das romantisierte Bild der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit blendet strukturelle Ungleichheiten aus. Die Tradwife-Bewegung macht ein Lebensmodell attraktiv, das vielen Frauen früher keine Wahl liess – heute aber als frei gewählte «Selbstverwirklichung» gefeiert wird.

Was mit duftendem Apfelkuchen beginnt, kann zu einem Rückschritt für die Gleichstellung führen. Denn wenn Millionen Likes alte Rollenmuster in neue Kleider hüllen, wird aus Nostalgie schnell Ideologie. Und die perfekte Hausfrau ist plötzlich mehr als ein Lifestyle – sie wird zur politischen Figur.

Dieser Artikel wurde teilweise von kontrast.at übernommen.

Familienzeit ist eine Diskriminierung von Kinderlosen…

Statt Familienzeit für ein (traditionelles) Lebensmodell 32-Stunden-Woche bei bisherigem Lohn für alle!