Die Einteilung von Schüler:innen in Leistungsgruppen mit Grundanforderungen und erweiterten Anforderungen nach der 6. Klasse rückt in der Schweiz wieder ins Zentrum der bildungspolitischen Debatte. Kritiker:innen betrachten diese Selektion als strukturelles Hindernis für Chancengerechtigkeit.

Ihre zentrale These: Die frühe Differenzierung zwischen Schüler:innen bilde soziale Unterschiede nicht nur ab – sie verfestige sie. Der Verein Volksschule ohne Selektion (VSoS) hat der Selektion den Kampf angesagt. In den Kantonen Bern und Zürich läuft derzeit die Unterschriftensammlung für eine entsprechende Volksinitiative.

Soziale Herkunft als Bildungsbarriere

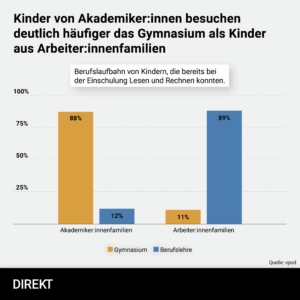

Zahlreiche Studien belegen: Der Bildungserfolg von Kindern hängt in der Schweiz nach wie vor stark von ihrer sozialen Herkunft ab. Kinder mit Akademiker:innen-Eltern oder aus wohlhabenderen Familien kommen deutlich häufiger in die Sekundarstufe I mit erweiterten Anforderungen oder in das Gymnasium. Kinder aus Arbeiter:innenfamilien mit weniger Einkommen hingegen werden überdurchschnittlich oft in leistungsschwächere Schulformen eingeteilt.

Die frühe Selektion wirke hier wie ein «Flaschenhals», warnen Bildungsexpert:innen – mit spürbaren Konsequenzen für die weitere Bildungs- und Berufsbiografie. Das festige soziale Ungleichheiten über Generationen hinweg.

Ohne Selektion alle ins Gymnasium?

Die kantonalen Initiativen verlangen, dass die Schüler:innen auf der Sekundarstufe I ohne Gliederungen in unterschiedliche Anforderungsstufen unterrichtet werden. Dadurch werde fast ein Drittel der Jugendlichen nicht vorneweg vom Zugang zum Gymnasium oder anderen weiterführenden Schulen ausgeschlossen. Wobei der Verein betont, die Initiative habe nicht zum Ziel, alle ins Gymnasium zu befördern. Es gehe lediglich um Chancengleichheit, die mit dem aktuellen System nicht gegeben sei.

Auch sagt der Verein, Selektion im Bildungswesen sei nicht per se schlecht und gehöre vollständig abgeschafft. Der Zeitpunkt nach Ende der Primarstufe sei aber nicht förderlich. Im Argumentarium der Initiant:innen steht: «Die Hirnforschung zeigt zur Genüge, dass genau in jener Zeit das Gehirn in einer radikalen Umbauphase ist.» Die Jugendlichen in dieser Phase zu «schubladisieren», mit langanhaltende Folgen für ihr Berufsleben, sei nicht zielführend.

Ob Schüler:innen in den Kantonen Zürich und Bern künftig bis zum Ende der Volksschule gemeinsam lernen, bleibt abzuwarten. Ein Beispiel dafür existiert bereits: Im Kanton Tessin werden Kinder bis zum Abschluss der obligatorischen Schulzeit nicht nach Leistung getrennt.