Trumps hohe Strafzölle markieren das Unrecht des Stärkeren. Sie signalisieren uns aber auch die Versäumnisse in der Schweizer Politik. Nun folgen Konsternation und falsche Schuldzuweisungen. Doch der amerikanische Handelsprotektionismus und die nationalistische Doktrin «Make America Great Again» sind untrügliche Symptome eines wirtschaftlichen Abstiegs der USA.

Trumps «Strafzölle» – eine Realität mit langer Ankündigung

Als Donald Trump im April 2025 im Rosengarten des Weissen Hauses den sogenannten «Liberation Day» für die USA proklamierte und eine lange Länderliste von Zollzuschlägen für US-Importe vorstellte – für die Schweizer Lieferungen zum Beispiel 31 Prozent – waren unsere Behörden zum ersten Mal alarmiert. Zuvor hatten sie sich als Sonderfall und «Special Friend» der «Schwesterrepublik» USA gewähnt.

Doch Wirtschaftspolitikerinnen und -politiker erinnerten schon lange zuvor an die erste Präsidialperiode Trumps, als die Schweiz wegen ihrem Handelsbilanzüberschuss in Rechtfertigungszwang gegenüber den US-Währungsbehörden geriet. Und eigentlich kannte man bei uns schon letztes Jahr die Regierungspläne der nationalkonservativen «Heritage Foundation». Sie versprach nach der Trump-Wahl, das astronomische Handelsbilanz-Defizit der USA von insgesamt über 1200 Billionen Dollar (2024) mittels Zöllen und mit einem protektionistischen Kraftakt abzubauen. Doch erst nach dem Hammerschlag des «Liberation Day» nahm unsere Regierung die Ernsthaftigkeit der Trumpschen Pläne ernst. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin reisten in die USA und suchten bereits im Mai das Gespräch mit Trump und dem Finanzministerium. Das war eine vernünftige und nachvollziehbare Reaktion. Doch was hätten sie sonst tun können?

Die Schweiz hatte den «Goldfluch» ignoriert

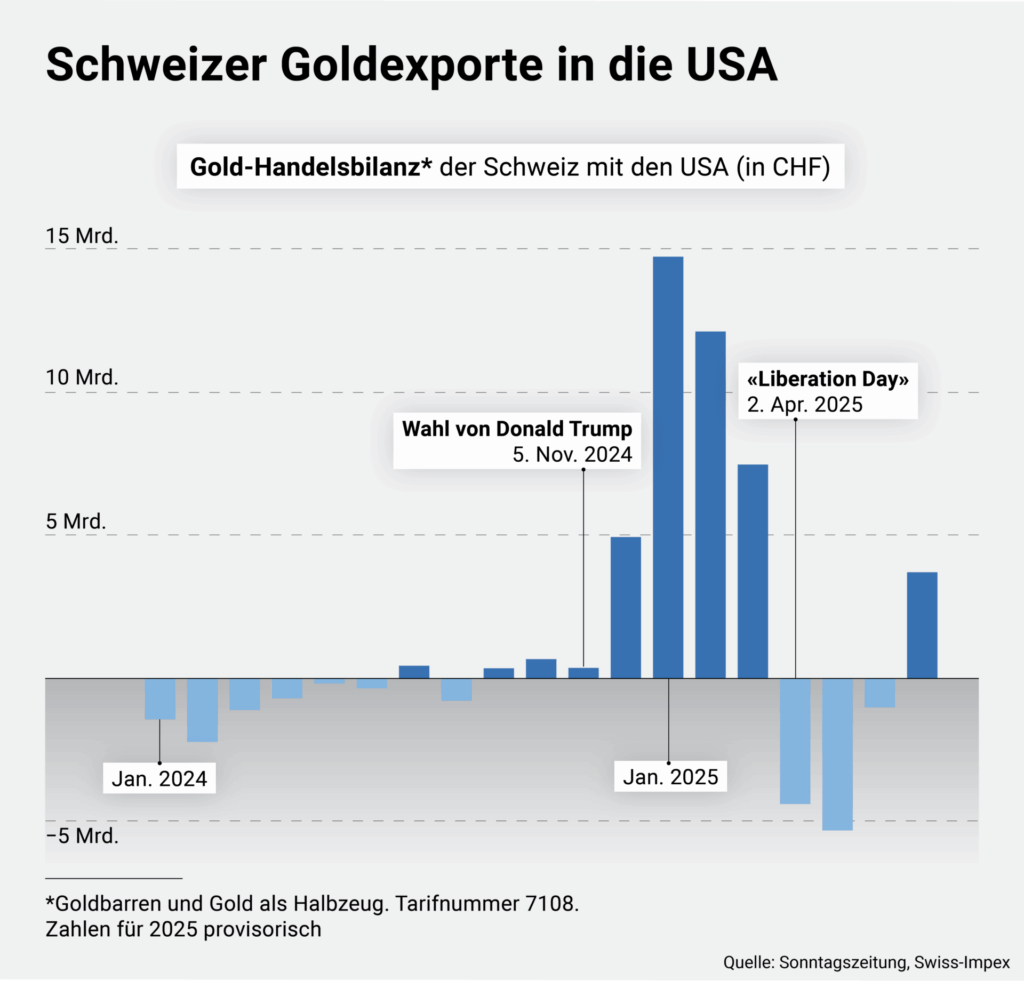

Die schon zuvor sichtbare, aber krass verdrängte Hauptursache für die zunehmenden Exporte der Schweiz in die USA wurde ignoriert, nämlich die geradezu explodierenden Goldexporte. Sie hatten sich seit der Wahl von Donald Trump verdreifacht und erreichten im ersten Halbjahr 2025 sagenhafte 476 Tonnen Goldbarren.

Bundesbern wollte die vier Goldraffinerien und ihre ausländischen Investoren nicht behelligen und das Goldschmelz-, Goldraffinerie- und Goldhandelsgeschäft nicht öffentlich zum Thema machen. Solche Schonung des Finanzplatzes hat Tradition. Hier sind die vier Goldtrader genannt, die zusammen mehr als ein Drittel des globalen Goldhandels abwickeln: Metalor in Neuenburg sowie Argon-Heraeus, Valcambi und MKS Pamp im Tessin. Deren überstürzten Goldexporte in die USA waren die Hauptursache für den «Sonderfall Schweiz» beim explodierenden Handelsbilanz-Überschuss ab November 2024 und besonders im ersten Halbjahr 2025.

Allein im ersten Halbjahr 2025 exportierten die vier Goldtrader für 38 Milliarden Franken Gold in die USA – das sind 52 Prozent der aufgeblähten Gesamtexporte (72 Milliarden Franken). Die USA-Handelsbilanz-Defizite gegenüber der Schweiz von 2024 und 2025 galten (angeblich) als Berechnungsgrundlage für die Trumpschen «Strafzölle». Der Goldhandel ist, wie auch schon früher, zum «Goldfluch» geworden.

Versäumnis in den Departementen

Warum haben die USA innert kurzer Frist so viel Goldbarren aus der Schweiz importiert? Es war ausgerechnet die von Trump nach seiner Wahl inszenierte Verunsicherung und die Angst, der Dollar würde noch stärker abstürzen. Diese hat an der Wall Street und beim superreichen Anlegerpublikum die Nachfrage nach Goldbarren hochschnellen lassen. In den USA sind der Handel und die Lagerung von Goldbarren mit einem Gewicht von 1000 Gramm oder 100 Unzen üblich, während in Europa der 400-Unzen-Barren als Standard gilt. Daher mussten kurzfristig Tonnagen von Gold aus London eingeflogen und in der Schweiz für den Export in die USA umgeschmolzen werden.

In der Schweiz werden die auf US-Standard umgegossenen Goldbarren als Handelsware in die Waren-Exportbilanz eingerechnet. Wie Nachfragen bestätigten, hatte im Finanzdepartement und im Seco niemand an eine Korrektur, Umbuchung oder statistische Separierung der Goldexport gedacht. Man könnte die Reingoldexporte auch als Währungsgold, wie es die Nationalbank handhabt, aus der Warenverkehrsbilanz nehmen und als Kapitalverkehr verbuchen.

Eine Abklärung von Infosperber-Redaktor Urs P. Gasche ergab, dass bei der Verbuchung der Goldexporte in der Aussenhandelsstatistik selbst in den UNO- und IWF-Richtlinien gewisse Interpretationen und Ermessens-Spielräume möglich sind. Zum Beispiel wird im sogenannten konjunkturellen Total des Aussenhandels das Gold nicht einbezogen. Als sogenannter Zollveredelungsverkehr könnte man es auch aus der Aussenhandelsstatistik herausnehmen – Umschmelzen ist ja keine industrielle Wertschöpfung. Es hätte bei vorausschauender Planung möglicherweise bloss eine rasche Änderung der Verordnung zur Aussenhandelsstatistik gebraucht.

Diese Unbekümmertheit und Nachlässigkeit der Bundes-Bürokratie in Bern war der Anfang der Ursachenkette des «Goldfluchs» in der Handelsbilanz mit den USA. Im zweiten Halbjahr 2025 ist nun der Goldexport in die USA (wenigstens vorübergehend) fast gänzlich zusammengebrochen. Die Trump-Administration hat die US-Zölle auf Goldimporte aufgrund des Protests aus Anlegerkreisen und von Wall Street (vorübergehend?) ausgesetzt. Doch bei der nächsten Währungsturbulenz wird das Spiel von Neuem beginnen.

Es ist zu fordern, dass die Bundesbürokratie nun unverzüglich alles unternimmt, um die Goldexporte aus der Handelsbilanz herauszunehmen. Denn auch in Zukunft sind Währungswirren und Goldexporthochs zu erwarten. Der Bundesrat könnte eventuell auch die Nationalbank für Goldtransfers einschalten (ihr Währungsgold wird nicht als Warenexport erfasst). Oder das Umschmelzen von britischen Goldbarren konnte man per Verfügung notfalls, trotz Protesten aus dem Tessin und Neuenburg, ins Ausland verlegen und die Transfers über London abwickeln lassen. Die Politik müsste sich einfach lösen vom historisch-notorischen Finanzplatz-Lobbying.

Sonderfall Pharma-Exporte: Roche und Novartis

Soviel zum Gold – wenden wir uns noch der Pharma zu: Aufgrund von Aussagen von Trump muss man annehmen, dass die Schweizer Pharmakonzerne eine spezielle Rolle spielen und ins Visier geraten werden. Die Schweizer Pharma-Exporte in die USA betragen rund die Hälfte der ordentlichen Warenexporte in die Staaten (Gold ausgenommen). Es ist gibt Hinweise, dass Big Pharma aus der Schweiz bei der Ansetzung der hohen «Strafzölle» für die Schweiz eine besondere Berücksichtigung als Drohmittel erhalten haben.

Im Visier der US-Amerikaner sind besonders Novartis und Roche wegen ihrer hohen Medikamentenpreise und -verkäufe. Laut einer Studie der Rand Corporation sind alle Medikamentenpreise gesamthaft in den USA durchschnittlich 2,8-mal höher als im Durchschnitt von 33 Vergleichsländern der OECD. Bei den Markenmedikamenten (Originalpräparaten) sind sie sogar 4,2-mal teurer. Die NZZ schätzt, dass die US-Pharmapreise der Schweizer Exporteure etwa zwei bis drei Mal so hoch sind wie in der Schweiz. Diese hohen Preise sind zum Teil durch das komplizierte liberalisierte USA-Vertriebssystem mittels Intermediären, die auch absahnen, verursacht. Auch Roche und Novartis haben bisher auf dem US-Markt riesige Gewinne erwirtschaftet und hohe Lizenzgebühren in die Basler Lizenz-Box (umstrittene Separatkasse für tiefere Steuersätze bei Lizenzgebühren) gespült.

Nach Trumps Drohung, alle Medikamenten-Importe mit einem 250 Prozent Zollzuschlag zu verteuern, haben Roche und Novartis eilfertig bekräftigt, sie würden in den USA mit dutzenden von Milliarden Dollar ihre dortige Pharmaproduktion ausweiten. Bislang hatte Trump die Pharmaimporte von «Strafzöllen» ausgenommen, weil diese einen grossen Anteil im Teuerungsindex ausmachen und die amerikanischen Konsumentenpreise sichtbar anheben würden.

Wie die NZZ berichtet, verlangt nun der Schweizer Pharmaverband Interpharma eine «Kompensation» durch eine Erhöhung der hiesigen Medikamentenpreise für die Schweiz. Dies trotz der Tatsache, dass die Schweizer Preise für Originalpräparate in Europa die höchsten sind und im Mittel immer noch neun Prozent über die Referenzpreise der neun europäischen Vergleichsländer liegen. Bisher hat das BAG unter Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider eine kompensatorische Erhöhung der Schweizer Medikamentenpreise (als Entgelt für den Preisdruck in USA) abgelehnt. Der Druck von Big Pharma wird wohl im Parlament weiter gehen.

Wichtig zu kennen: Trumps strategische Agenda

Verwirrte Journalistinnen und Journalisten sowie verärgerte Politikerinnen und Politiker brandmarken Trumps «Strafzölle» als populistische Wirrnis oder als Deal-Chaos im Hirn des US-Präsidenten. Das ist zu einfach, selbsttäuschend und irreführend.

Trump und seine Inspiratoren der «Heritage Foundation» haben eine klare, zielgerichtete Agenda. Mit dem populistischen Slogan «Make America great again» der daraus resultierenden MAGA-Bewegung will Trump das notorisch hohe und wachsende Handelsbilanz-Defizit korrigieren, das 2024 über 1200 Milliarden Dollar überschritten hatte. Das heisst, die USA importierten pro Tag über 3 Milliarden Dollar mehr Güter, als sie exportieren. Mit China allein war das Handelsbilanzdefizit täglich nahezu eine Milliarde Dollar. Der viel zitierte Überschuss in der USA-Dienstleistungsbilanz (durch Exporte der Tech-Konzerne, Software-Handel, Online-Werbeerträge) ist nur ein Bruchteil davon. Gegenüber der Schweiz war der US-amerikanische Export-Überschuss an Dienstleistungen mit 30 Milliarden Dollar allerdings relativ hoch (zum Vergleich: 38 Milliarden US-amerikanisches «unvergoldetes» Warenhandels-Defizit gegenüber der Schweiz 2024).

Die USA importieren seit langem aus aller Welt auf Pump nach dem Motto «Kaufe heute –zahle später». Diese Importe werden mit Krediten und Dollaranlagen aus dem Ausland finanziert, hauptsächlich mit Treasury Bills (Staatsobligationen in Dollar) und mit Aktienkäufen. Die wachsende Auslandverschuldung droht seit Jahren die USA zu schwächen. Der Dollar hat sich, zum Ärger von Wall Street, erneut abgewertet und die Rating Agenturen haben die Bonität der Staatsschulden (US Treasury Bills) herabgestuft. Die strategische Agenda von Trump besteht darin, die Importe durch hohe Importzölle zu bremsen und die Produktion aus dem Ausland in die USA zurück zu verlegen. So soll die Auslandverschuldung begrenzt werden und die Staatskasse zusätzlich finanziert werden.

Die vulgärökonomische Strategie Trumps mag für gewisse Kreise der amerikanischen Bevölkerung verständlich sein: Man muss nur die Zölle hochfahren und die einheimischen Arbeitsplätze schützen! Zum Vergleich: Als in den 1990er-Jahren bei uns nacheinander die schweizerischen Eisen- und Stahlwerke in der Klus, in Gerlafingen, Choindez, Rondez wegen billiger Eisenimporte defizitär wurden und nach und nach geschlossen werden mussten, fragten viele SMUV-Verantwortliche und Angestellte: «Warum erhöht unser Bundesrat nicht einfach die Importzölle von Eisen und Stahl aus Lothringen und Russland? Warum schützt uns der Bundesrat nicht?»

Die Strategie der Abschottung mit «Strafzöllen» ist indes ein untrügliches Zeichen des wirtschaftlichen Niedergangs der USA. Die US-Industrie ist nicht mehr konkurrenzfähig. Wer kauft noch amerikanische Autos oder Haushaltgeräte mit zwei, drei Jahren Nutzungsdauer?

Die schweizerisch-amerikanische Expertin Claudia Franziska Brühwiler von der Universität St.Gallen erklärt zu Trumps wirtschaftlichem Kompass: «Viele von Trumps Beratern und den Leuten aus seiner Administration gehören der Denkrichtung des sogenannten neuen Konservatismus an. Wirtschaftliche Effizienz, Konsum und Wirtschaftswachstum stehen für sie nicht an erster Stelle (…) Im Mittelpunkt steht der arbeitende Bürger, der sich und seiner Familie ein gutes Leben bieten können soll, und nicht der Konsument.» (NZZ 18.8.2025)

WTO-Politik und Freihandelsdogma zerstörten den Handel

Die globale Freihandelsordnung des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) und ab 1995 der World Trade Organization (WTO), die ausgerechnet von der US-Regierung Clinton angeregt und durchgedrückt worden war, namentlich auch die Aufnahme Chinas in die WTO ab 2001, haben zum industriellen Niedergang der USA geführt. Die Industriezölle wurden durch das GATT laufend gesenkt und mit dem Meistbegünstigungsprinzip weltweit durchgesetzt. Mit der WTO kamen Durchsetzungssanktionen hinzu.

Die USA kauften mit zunehmender neoliberaler Hyperglobalisierung (die sie selber inspiriert und durchgepaukt hatten) vermehrt und billiger in Japan, Südkorea, danach in China ein. Innert zwei Jahrzehnten sind in den USA nacheinander die Verhüttungs-, Stahl-, Maschinen- und die Autoindustrie durch billigere Importe buchstäblich zu Industriewüsten geschreddert worden. Millionen von Fachangestellten in der Industrie- und Auto-Produktion sind in Kürze ins Prekariat abgedrängt worden und erlitten einen sozialen Abstieg in nie dagewesenem Ausmass. Dieser industrielle Strukturwandel verlief ohne soziale Absicherung, mit nur kurzem Arbeitslosengeld, ohne Umschulungsbeihilfen und ohne Strukturpolitik.

Die amerikanische Industrie (mit Ausnahme der geschützten Rüstungsindustrie) wurde durch asiatische Importe regelrecht zerstört. Die ehemals reichsten industriellen Bundesstaaten wie Pennsylvania, Ohio, Indiana, Michigan, Wisconsin wurden zum «Rust Belt» (Rostgürtel) und letztlich zu Swing States zugunsten von Trump verwandelt.

Es wäre ein besonderes Kapitel wert, den Einfluss der WTO-Freihandelsdoktrin in dieser Industriezerstörung zu analysieren. Die WTO war sozial und ökologisch blind. Bei Handelskonflikten hat sie immer den Freihandel vor den Arbeitsschutz-Konventionen der International Labour Organisation (ILO) (z.B. Verbot von Kinderarbeit, Verbot von Diskriminierung) und vor allen ökologischen Abkommen (z.B. Tropenholzschutz, Delphin-Schutz) priorisiert. Widerspenstige Länder wurden mit Strafpanels und Sanktionen abgestraft. Diese sogenannte „regelbasierte Freihandelsordnung“ der WTO ist heute am Boden. Die neoliberale Hyperglobalisierung hatte ihre Erfinder demonitiert!

Trumps Zerstörung der WTO-Regeln und seine aussenpolitische Agenda ist der (vermutlich erfolglose) Versuch, die Industrie in die USA wieder aufzubauen, die Importe durch einheimische Produktion zu ersetzen und die Zahlungsbilanz auszugleichen. In die gleiche national-neokonservative Strategie gehört auch der geopolitische Plan, die heute sage und schreibe 750 USA-Militärstützpunkte in 80 Ländern abzubauen – oder durch andere Länder bezahlen zu lassen.

Diese Massnahmen zur Verhinderung des Handelsbilanzdefizits sind vermutlich nicht völlig wirkungslos. Aber die «Kollateralschäden» der Trumpschen Zollpolitik werden diese zum Scheitern bringen: Inflationseffekte im Inland, Fachkräftemangel bei der Reindustrialisierung, Umgehungshandel, Wirtschaftsrezession.

Wie reagieren? Strategien zur Zollpolitik der Schweiz

- Statt hilflose Schuldzuweisungen und altbekannter Parteiprogrammatik muss der Bund kurzfristig und sofort alles unternehmen, um die Goldexporte aus der Handelsbilanz zu nehmen. Währungsgoldexporte gehören de facto in die Kapitalverkehrsbilanz. Denn auch in Zukunft gibt es wieder Währungswirren und plötzliche explodierende Goldexporte zur Vermögenssicherung von Banken, Oligarchen und Superreichen. Die statistische Zuordnung der Goldexporte lässt sich bestimmt flexibilisieren, wie weiter oben die Möglichkeiten beschrieben.

- Auch taktische Forderungen nach «Härte» gegen die Trump-Administration, nach Gegenzöllen oder kompensatorischen Exportsubventionen, Boykottdrohungen, Steuererlassen sind unbedarft oder gar kontraproduktiv. Weltmarktpolitik im Zeichen von absteigenden und aufsteigenden Hegemonen kann man nicht mit Moral und kleinstaatlichen Gegenstrafen angehen.

- Die 39 Prozent-Zollzuschläge für Schweizer Exporte sind ein Ärgernis, aber nicht für die Ewigkeit festgelegt, und vielleicht mit einer aktualisierten Handelsbilanz (geschrumpfte Goldexporte, kleinere Handelsbilanzüberschüsse) schon bald neu verhandelbar. Deshalb ist die Strategie des Bundesrats, mit angepassten Angeboten und aktualisierter Statistik, und besonders mit erfahrenem Verhandlungspersonal erneut zu verhandeln, nicht sinnlos und sicher nicht kontraproduktiv. Für viele Exportfirmen besteht zunächst ein mehr oder weniger schmerzvoller Handlungsbedarf zur geografischen oder technologischen Neuorientierung. Innenpolitisch steht die sofortige Erweiterung der Kurzarbeitsentschädigung auf 24 Monate im Vordergrund, um die industrielle Anpassung zu erleichtern. Die meisten betroffenen Firmen reagieren übrigens realistischer und gelassener als die Verbandsfunktionäre und ihre Presseknechte!

- Das Problem der Pharmaexporte, Pharmapreise und der industriellen Produktionsverlagerung in die USA ist noch nicht gelöst und, Stand heute, sind die möglichen Sanktionen noch unbekannt. Die Schweizer Wirtschaft ist «Gefangene der Pharmaindustrie» (sagt Georges Kern, CEO Breitling). Christoph Mäder, Präsident Economiesuisse, erschöpfte sich bisher im Jammern, mit absurden Forderungen an Bundesbern für die Aufhebung der OECD-Mindeststeuer, entsprechend dem Trumpschen Vorbild. Interpharma wiederum fordert in der Schweiz kompensatorische Medikamentenpreis-Erhöhungen im Inland. Bei Economiesuisse sind die Big-Pharma-Konzerne die bestzahlenden und einflussreichsten Mitglieder. Economiesuisse muss zuerst ihr eigenes Haus in Ordnung bringen und die Pharmakonzerne selber in die Pflicht nehmen. Man behauptet im Bundesbern, der Roche-Verwaltungsratspräsident Severin Schwan sei in der offiziellen Schweizer Verhandlungsdelegation mitgereist, um die Privilegien von Big Pharma zu verteidigen. Das Pharmaproblem ist nicht primär ein Bundesproblem, sondern zunächst ein Economiesuisse-internes Führungsproblem!

- Wir leben im neuen Zeitalter von Machtpolitik. Es gilt Macht statt Recht. Wir erleben die Ausbildung einer tripolaren Machtstruktur mit USA, China und Russland, drei hegemoniale und zunehmend autoritär geführte Herrschaftsbereiche. Dazwischen eine zunehmend handels- und wirtschaftspolitisch schwache Europäische Union. Das goldene Zeitalter des relativen Friedens und der Hyperglobalisierung zwischen 1990 und 2020 mit einer regelbasierten Ordnung ist zu Ende. Das erfordert neue nationale Strategien der Schweiz, zum Beispiel den weiteren Ausbau von bilateralen Freihandelsabkommen mit grossen Wachstumsmärkten des globalen Südens. Auch wenn es Trump nicht mehr gibt, wird die alte Weltordnung nicht wieder hergestellt sein.

Rudolf Strahm, war SP-Nationalrat und eidgenössischer Preisüberwacher. Er war sieben Jahre SP-Zentralsekretär, wirkte vier Jahre als Präsident des bernischen und 13 Jahre als Präsident des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes (Deutschschweiz).

Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung des Autors.

„tripolaren Machtstruktur“ USA, China ok aber Russland mit einem Wirtschaftsvolumen vergleichbar mit Italien…Nope! Klar Europa wurde vom Krieg überrascht muss sich neu sortieren was nun auch geschieht. Deswegen gehört Europa zur tripolaren Machtstruktur.

Indien nicht vergessen. Seit einiger Zeit die volkreichste Nation dieses Planeten und unter Modis populistischer Führung zuhnehmend auch Grossmachtsallüren zeigend.

Fehlende strategische Optionen im Beitrag Strahm:

1. Stärkung der Zusammenarbeit mit der EU.

2. Stabilisierung und Stärkung der WTO-Regeln.

3. Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten. Die USA werden überschätzt. Russland ist ein wirtschaftlicher Non-Valeur.

4. Neuorientierung der Exportpolitik und Koppelung mit „Entwicklungshilfe“: Mehr Risikokapital, integrale Wirtschaftsförderung.

5. Kompensation der Schwächen des Welthandels in den Bereichen Umwelt, Menschen- und Arbeitsrechte.

6. Einbezug der Dienstleistungen. Keine Erpressungen durch Tech-Konzerne im Bereich Steuern und Regulierungen.

Was ich nach dem Lesen des Artikels von Rudolf Strahm noch gerne wissen möchte: Müssten wir als Schweiz denn nicht die Amerikaner überzeugen, den Goldimport aus der Schweiz aus ihrer Handelsbilanz mit der Schweiz nehmen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amerikaner unsere Handelsbilanz als Grundlage nehmen, sondern diejenige, die sie mit uns erstellen.

Der Artikel ist fundiert und zeigt das grosse Wissen des Autors. Zudem Weist er auf neue Wege hin jenseits von Beschuldigung und Bereicherung.

Ich bin dankbar für den Artikel. Für einmal fehlt das sonst in diesen Berichten dominierende Schnelle und Reisserische, aber ich werde ihn mir noch einmal vornehmen müssen um Wichtiges zu behalten . . .