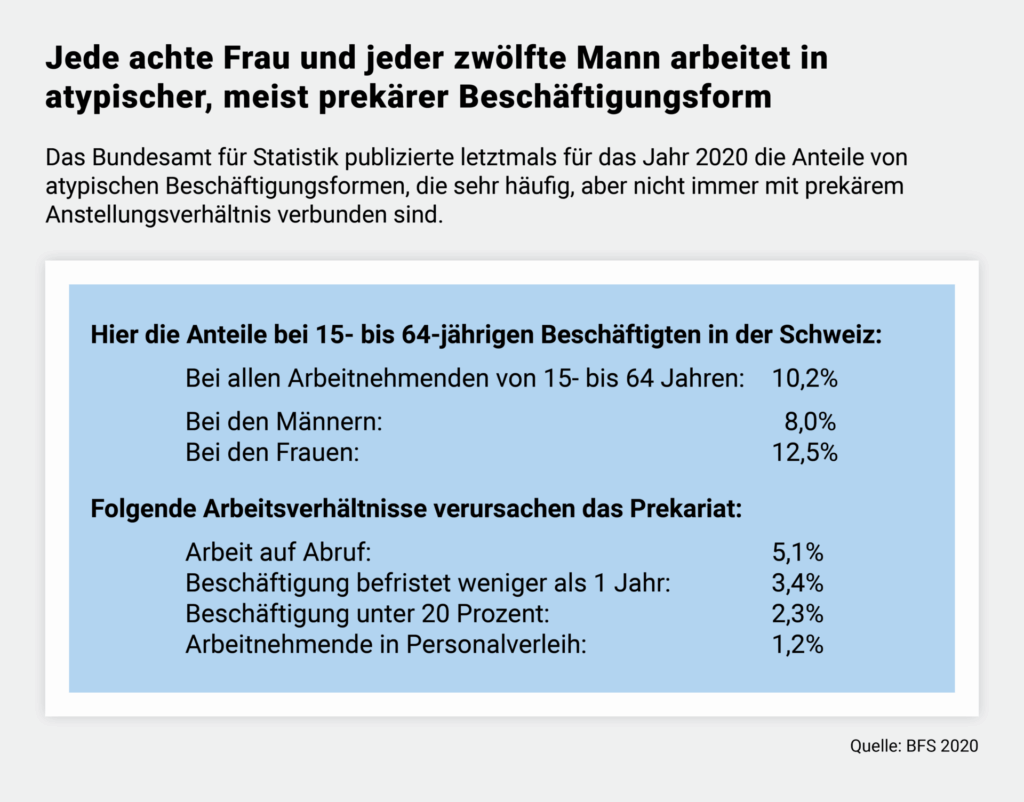

Beginnen wir mit der Frage: Was sind prekäre Arbeitsverhältnisse? «Prekäre Arbeitsverhältnisse sind Beschäftigungsverhältnisse, die nicht dazu geeignet sind, den Lebensunterhalt dauerhaft zu sichern oder soziale Sicherung zu gewährleisten» – so die Definition gemäss dem Bundesamt für Statistik.

Das Prekariat umfasst, wie wir es hier verstehen, nicht alle Formen von Armut, sondern die sogenannten «Working Poor» – Menschen, die trotz ihrer Arbeit in Armut leben. Aufgrund verschiedener persönlicher und gesellschaftlicher Faktoren sind sie gezwungen in «untypischen Beschäftigungsformen» zu arbeiten, darunter Minijobs, Teilzeitarbeit mit (zu) geringer Stundenzahl, befristete kurze Arbeitsverträge, Leiharbeit von Personaldienstleistern, Arbeit auf Abruf, Scheinselbständigkeit, sowie neue Formen der «Plattformökonomie» wie Crowdwork oder Work-on-Demand.

Das Binnenmarktrecht erlaubt die bewilligungsfreie Etablierung von neuen, meist ausländisch kontrollierten Dienstleisterfirmen, die in der Schweiz unter jedem Kontrollradar personelle Dienstleistungen mit Prekariatsverhältnissen vermarkten. Allzu oft werden diese von den Sozialversicherungen nicht systematisch erfasst.

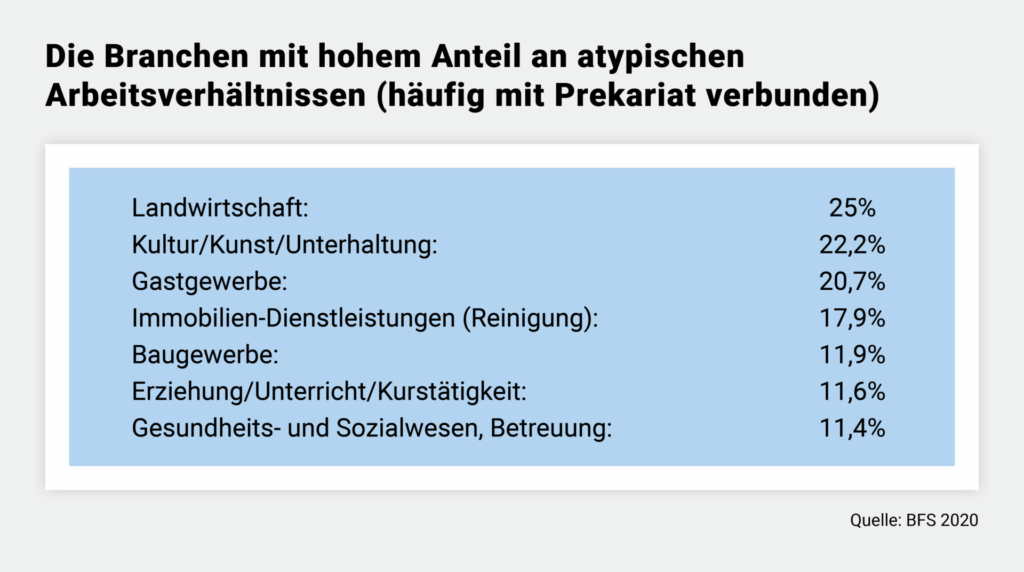

Die Sünderfirmen und Problembranchen mit Prekariat (in Kurzform beschrieben)

Uber Taxidienste: Anstellungen/Auftragsverhältnis mit Scheinselbständigkeit, mehrere Gerichtsentscheide wegen unterlassener Sozialabgaben, Bundesgericht: Uber betreibt Anstellung.

Paketdienste: DPD mit 10 Prozent Paketverteil-Marktanteil hat 200 Fahrer:innen selbst angestellt und zudem 700 via Subunternehmen, vermutlich auch mit Schwarzarbeit durch sog. «selbständige Vertragspartner» (Untersuchung Kassensturz).

Security-Firmen: In der Schweiz 900 Security-Firmen, 24’000 Beschäftigte, kein GAV; prekäre Arbeitsverhältnisse, keine Kontrolle, harter Preiskampf zwischen den Anbietern. (SRF Investigativ)

Kosmetik-/Nagelstudios: Oft Ort von Zwangsarbeit und Ausbeutung von Migrant:innen aus Vietnam und Osteuropa Geldwäscherei-Verdacht. Gemäss Migrationsamt des Kantons Bern werden bei praktisch allen Kontrollen Missbräuche festgestellt.

Coiffeur-Salons: Ein GAV besteht, aber mit Super-Tiefstlöhnen, Konkurrenz von vielen «wilden» Salons, massiver Preis- und Lohndruck.

Erotik-Dienste: Meist international operierende Schleuser-Netzwerke, die mit visumsfreien Kurzaufenthalterinnen aus Osteuropa überwachte oder kontrollierte Erotik-Dienste vermarkten oder anbieten lassen.

Landwirtschaft: Saison- oder Kurzzeiteinsätze mit Erntehelfer:innen und Hilfspersonal aus Rumänien, Polen, Portugal, neu auch aus der Ukraine. Kaum kontrollierte Normalarbeitsverträge. Bauernverband empfiehlt 55 Wochenstunden und Mindestlohn von 3385 Franken, Abzüge von 900 Franken für Kost und Logis.

Bisherige Strategien gegen das Prekariat

Dank der Gewerkschaften wurden bisher drei Typen von partiellen Gegenmassnahmen gegen prekäre Arbeitsverhältnisse gesetzlich etabliert:

- Gesamtarbeitsverträge (GAV), ausgehandelt zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbänden; mit einer Allgemeinverbindlicherklärung (AVE) für alle Branchenfirmen, sofern die Arbeitgeber ein Quorum von 50 Prozent Die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen (AVE/GAV) ist entweder kantonal und eidgenössisch möglich.

- Flankierende Massnahmen (FLAM) für den Lohnschutz auf Baustellen und Dienstleistungsfirmen (z.B. Gastrobranche), insbesondere auch bei ausländischen Auftragnehmern, die ihre Arbeitnehmenden mitbringen (sogenannte Entsendearbeit). Kontrollen erfolgen durch Inspektoren und Inspektorinnen, die meist von den Kantonen rekrutiert und bezahlt werden. Spezielle Bundesregelung für Hausangestellte.

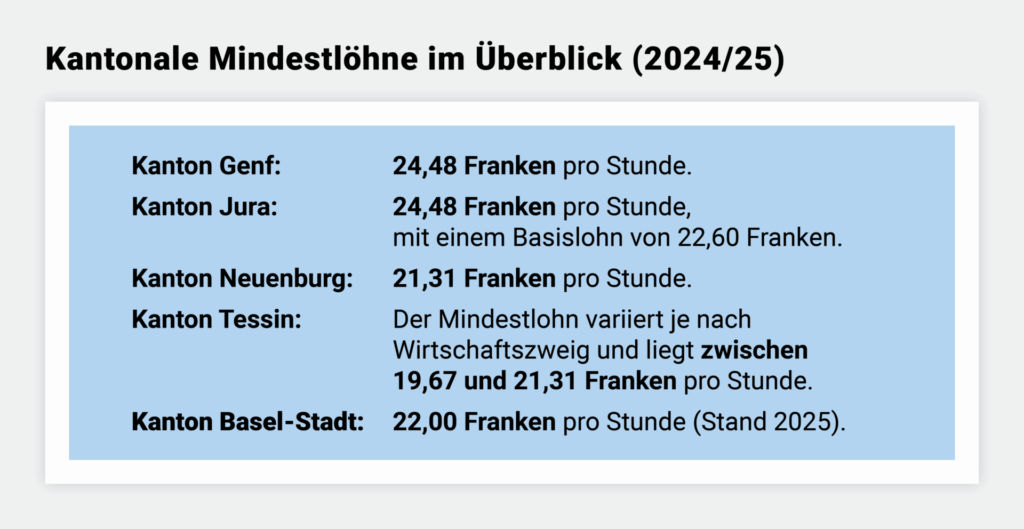

- Kantonale Mindestlöhne: Bisher kennen fünf Kantone Mindestlöhne, die in Volksabstimmungen angenommen wurden: Genf, Jura, Neuenburg, Tessin und Basel-Stadt. In Städten wie Zürich und Winterthur wurden auch gesetzliche Mindestlöhne vom Volk angenommen, die Gültigkeitserklärung ist jedoch noch beim Bundesgericht hängig.

Ettlins Fundamentalattacke gegen den existenzsichernden Lohn

Aufgrund eines Vorstosses des Obwaldner Mitte-Ständerats Erich Ettlin musste der Bundesrat eine Vorlage ausarbeiten, die kantonale gesetzliche Mindestlohn aushebeln kann. Der Bundesrat selbst lehnt diese Vorlage ab und bezeichnet sie als verfassungswidrig. In der Vernehmlassung ist die Gesetzesänderung von 25 der 26 Kantone (ausser Obwalden) abgelehnt worden. Dem Nationalrat allerdings ging die Vorlage vom Bundesrat zu wenig weit. Die bürgerliche Mehrheit hat schliesslich folgende Änderung des «Bundesgesetzes über die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen» beschlossen:

- Die Mindestlöhne, die in einem allgemein verbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag festgelegt sind, gehen dem gesetzlichen Mindestlohn des Kantons vor. Das heisst, das kantonale Gesetz (vom Volk angenommen) kann durch tiefere Löhne ausgehebelt werden.

- Ein Gesamtarbeitsvertrag darf auch dann als allgemeinverbindlich erklärt werden, wenn der darin festgelegt Mindestlohn den kantonalen gesetzlichen Mindestlohn unterbietet.

Diese Doppelregel bedeutet in der Praxis: Wenn ein (schlechter) Gesamtarbeitsvertrag zustande kommt, kann er den kantonalen Mindestlohn unterbieten und dennoch als allgemeinverbindlich (d.h. für alle Firmen der Branche gültig) erklärt werden. Mit anderen Worten: Prekariatslöhne können von der Stimmbevölkerung angenommene gesetzliche Mindestlöhne aushebeln. Man könnte sagen: «Wage race to the bottom» – auf Deutsch: «Lohndruck nach unten».

In der heutigen Rechtslage sind die Mindestlöhne in den zwei Kantonen Genf und Neuenburg von diesem Druck betroffen. Die drei anderen Kantone haben bei ihren kantonalen Mindestlöhnen keinen Vorrang gegenüber den GAV-Löhnen vorgesehen.

Der Ständerat wird den Nationalrats-Entscheid vom Juni als Nächstes behandeln. Dabei wird er sicher die Referendumsdrohung und die Ablehnung durch alle Kantone (ausser Obwalden) berücksichtigen müssen.

Eine politische Einschätzung der komplexen Ausgangslage

- Die gesetzliche Aushebelung von kantonalen Mindestlöhnen durch schlechtere Gesamtarbeitsverträge signalisiert die gestiegene lohnpolitische Kampfposition der Bürgerlichen. Sie entspricht gemäss dem Bundesrat einem dreifachen Verstoss: erstens gegen den Volkswillen im betroffenen Kanton, zweitens gegen die verfassungsmässige Kompetenzordnung zwischen Bund und Kantonen, und drittens verletzt sie inkonsequenterweise das von den Bürgerlichen sonst immer hochgehaltene (etwa in Steuerfragen) kanonisierte Prinzip des Föderalismus.

- Die Annahme dieser Lohnsenkungsmassnahme im Nationalrat signalisiert das vom Schweizerischen Arbeitgeberverband (SAV) unter neuem Präsidium verkündete und von SAV-Direktor Roland Müller plakatierte Dogma: «Ein existenzsichernder Lohn ist nicht Aufgabe der Arbeitgeber». Und: Wenn der Lohn nicht reiche, müsse halt die Sozialhilfe einspringen, so Müller weiter. Seine Aussagen verletzen fundamental den bisher im allgemeinen schweizerischen Grundverständnis verankerten, ungeschriebenen Grundsatz, dass ein Lohn bei vollem Arbeitspensum zum Leben reichen soll.

- Die verkorkste Situation nach dem Nationalrats-Entscheid signalisiert eine Verschiebung der Prioritäten: Bisher hatten die Gewerkschaften die Lohnsicherung durch Gesamtarbeitsverträge hochgehalten. Noch kürzlich hatten sie für den Lohnschutz bei Entsendearbeit und EU-Personenfreizügigkeit sogar eine erleichterte Allgemeinverbindlicherklärung durch ein tieferes Arbeitgeberquorum. Nun zählen sie auf gesetzliche Mindestlöhne, die allerdings nur in fünf Kantonen und bisher nur in einem Deutschschweizer Kanton zum Tragen kommen.

- Kommt jetzt auf leisen Pfoten ein Paradigmenwechsel, nämlich weg von Gesamtarbeitsverträgen (was beide Seiten, Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Verbände schwächt) hin zu gesetzlichen Mindestlöhnen. Es ist zu bedenken, dass Gesamtarbeitsverträge viel weiter gefasst sind und nicht nur Mindestlöhne regeln, sondern auch andere wichtige Vertragsverhältnisse wie Arbeitszeiten, Ferien, Mutterschafts- und Vaterschaftsrechte.

Doch zur Minimaleinbindung von Prekariatsverhältnissen bei neuen Tiefstlohnanbietern braucht es in Zukunft gegen die Verwilderung im Arbeitsmarkt auch gesetzliche Mindestlöhne.

Man sollte Mindestlöhne nicht gegen Gesamtarbeitsverträge ausspielen. Gegen Prekariatsverhältnisse bei Tiefstlohnanbietern braucht es beides: Mindestlöhne können verhindern, dass die ausgehandelten Löhne im GAV nicht zu tief angesetzt werden können. Der Vorrang des gesetzlichen Mindestlohns würde implizit erzwingen, dass der GAV-Lohn mindestens so hoch angesetzt wird, wie der kantonale Mindestlohn.

- Diese rechtsbürgerliche Attacke gegen den Lohnschutz wird, sofern das Parlament sie so verabschiedet, zum Referendumsfall werden. Doch der Referendumskampf muss mit der schweizerischen Tradition der Gesamtarbeitsverträge und deren Allgemeinverbindlichkeit behutsam umgehen. Als Schlüsselinstitution der Sozialpartnerschaft sind sie auch für die Zukunft immer noch matchentscheidend, auch wenn einige wenige Problembranchen kurzsichtig zu GAV-Tiefstlöhnen greifen.

Rudolf Strahm, war SP-Nationalrat und eidgenössischer Preisüberwacher. Er war sieben Jahre SP-Zentralsekretär, wirkte vier Jahre als Präsident des bernischen und 13 Jahre als Präsident des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes (Deutschschweiz).

Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung des Autors.