Die Neutralität war auch für die Linke ein dauernd anerkannter Wert, aber immer war ihre Definition auch geprägt von der aktuellen aussenpolitischen Grosswetterlage. Für jene Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen, die ab den 1930er-Jahren politisch aktiv waren, war die Neutralität der Schweiz ein selbstverständlicher und hilfreicher Kampfbegriff gegen den Nationalsozialismus. Die Maxime der Neutralität wurde damals kaum in Frage gestellt.

Für die nachfolgende linke Nachkriegsgeneration, die 1968 und im Kalten Krieg politisiert wurde, war die Neutralität eine legitimierende Rechtfertigung zur Abgrenzung vom amerikanischen Imperialismus (Vietnamkrieg) und zur linken Distanzierung gegenüber der Nato und dem sowjetischen Militarismus.

Kritik am bundesrätlichem Schweigen

Erste differenzierte Vorbehalte gegenüber dem Missbrauch des Neutralitätsbegriffs zeichnete sich bei den Achtundsechzigern ab, als der Bundesrat seine aussenpolitische Absenz in humanitären Fragen explizit mit der Neutralität rechtfertigte. So zum Beispiel im Verhältnis zur Apartheid in Südafrika, gegenüber dem persischen Schah-Regime oder beim Vietnamkrieg. Erst viel später begann eine junge Generation von Historikerinnen und Historiker rückblickend auch die Positionierung der Schweiz gegenüber dem Nazi-Deutschland aus neutralitätspolitischer Optik kritisch aufzuarbeiten.

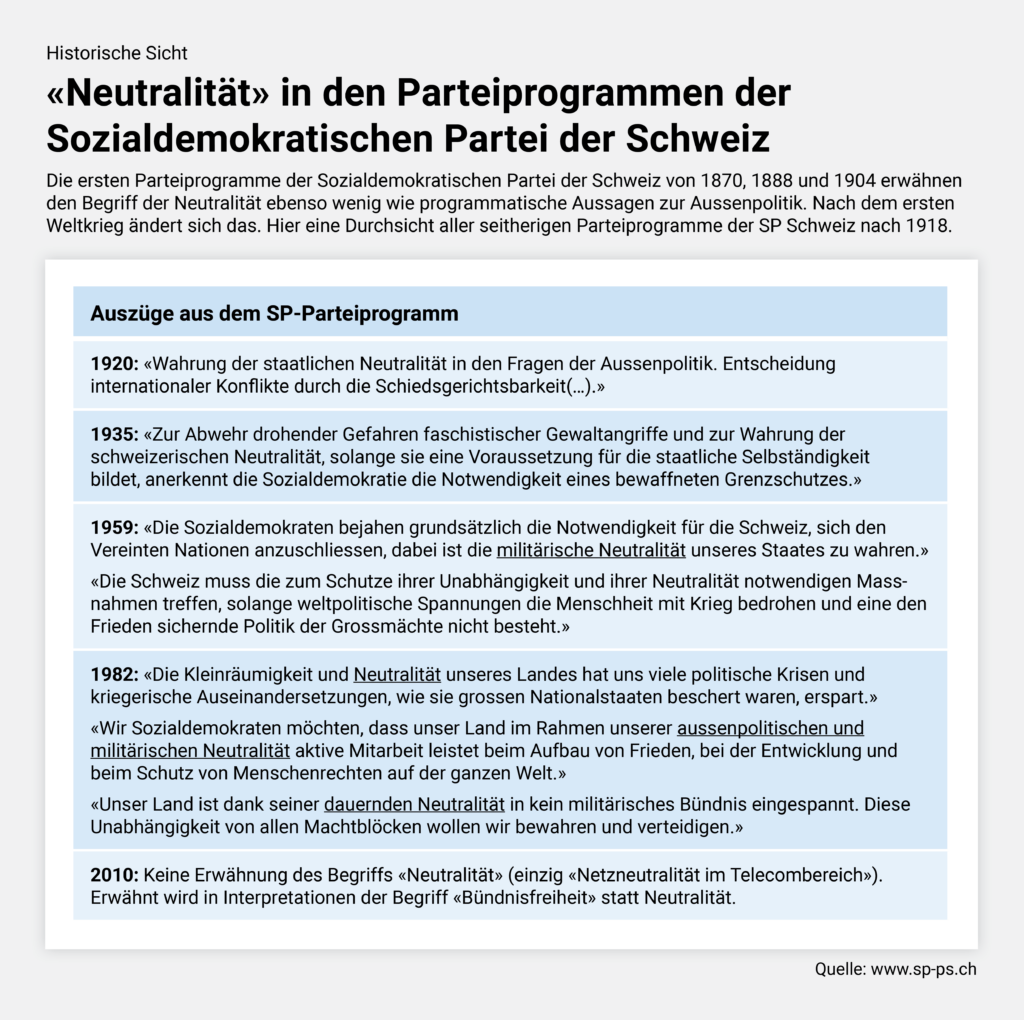

Nichtdestotrotz figurierte in allen Parteiprogrammen der SP Schweiz seit dem ersten Weltkrieg der Begriff der Neutralität als akzeptierte, zuweilen als notwendig erachtete aussenpolitische Maxime der Schweiz.

Mit der SVP-Neutralitätsinitiative, die vor allem von Christoph Blocher entworfen und gepusht wurde, geraten viele ältere Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen (aber auch die Bürgerlichen) in einen Zwiespalt. Denn Neutralität war, besonders im militärischen Kontext, immer auch eine im linken Bewusstsein verankerte Maxime. In der Neutralitätsfrage lässt sich nicht einfach das bewährte Schema «Links ist das Gegenteil von Blocher» anwenden.

SVP-Initiative hilft Oligarchen

Die geltende Bundesverfassung verankert die Neutralität grundsätzlich als Aufgabe und Befugnis der Bundesversammlung im Rahmen der Aussen- und Sicherheitspolitik (BV Art 173). Praktisch gleichlautend formuliert die Bundesverfassung diese Pflicht des Bundesrats (BV Art 185).

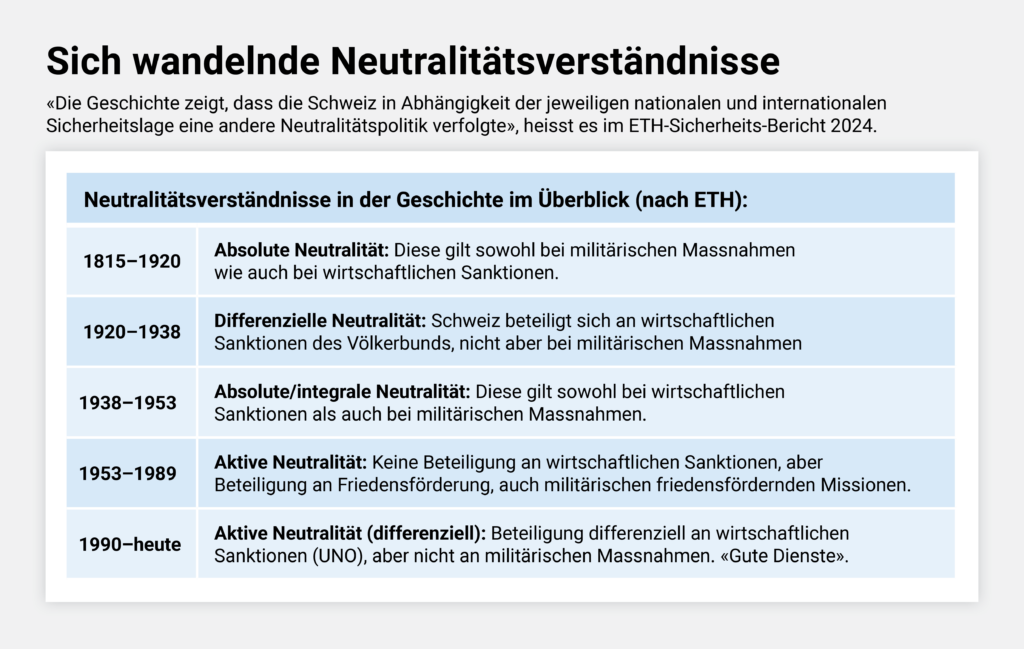

Die «Neutralitätsinitiative» der SVP fügt mit einem neuen Verfassungsartikel 54a den Beziehungen zum Ausland eine Präzisierung und Verengung des Neutralitätsbegriffs hinzu. Ich bin nicht in der Lage, die Initiative angesichts der riesigen Judikatur und Publikationen neutralitätsrechtlich einzuordnen. Aber neutralitätspolitisch geht die Initiative über die bisherige (wechselnde) Neutralitätspraxis hinaus: Sie will neu auch die nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen (also auch wirtschaftliche Sanktionen) gegen kriegsführende Staaten verbieten. Vorbehalten beim Sanktionsverbot gemäss Initiativtext sind UNO-Beschlüsse. Die Initiative will aber verbieten, dass andere Staaten via die Schweiz wirtschaftliche Sanktionen umgehen können.

Also im engeren Sinne besteht die Hauptabweichung der SVP-Initiative von der heutigen Neutralitätspolitik im Verbot wirtschaftlicher Sanktionen. Die Schweiz könnte mit der Initiative zum Beispiel russische Oligarchenvermögen oder russisches Staatseigentum nicht mehr beschlagnahmen und blockieren.

Vorläufiges Fazit und politische Einordnung:

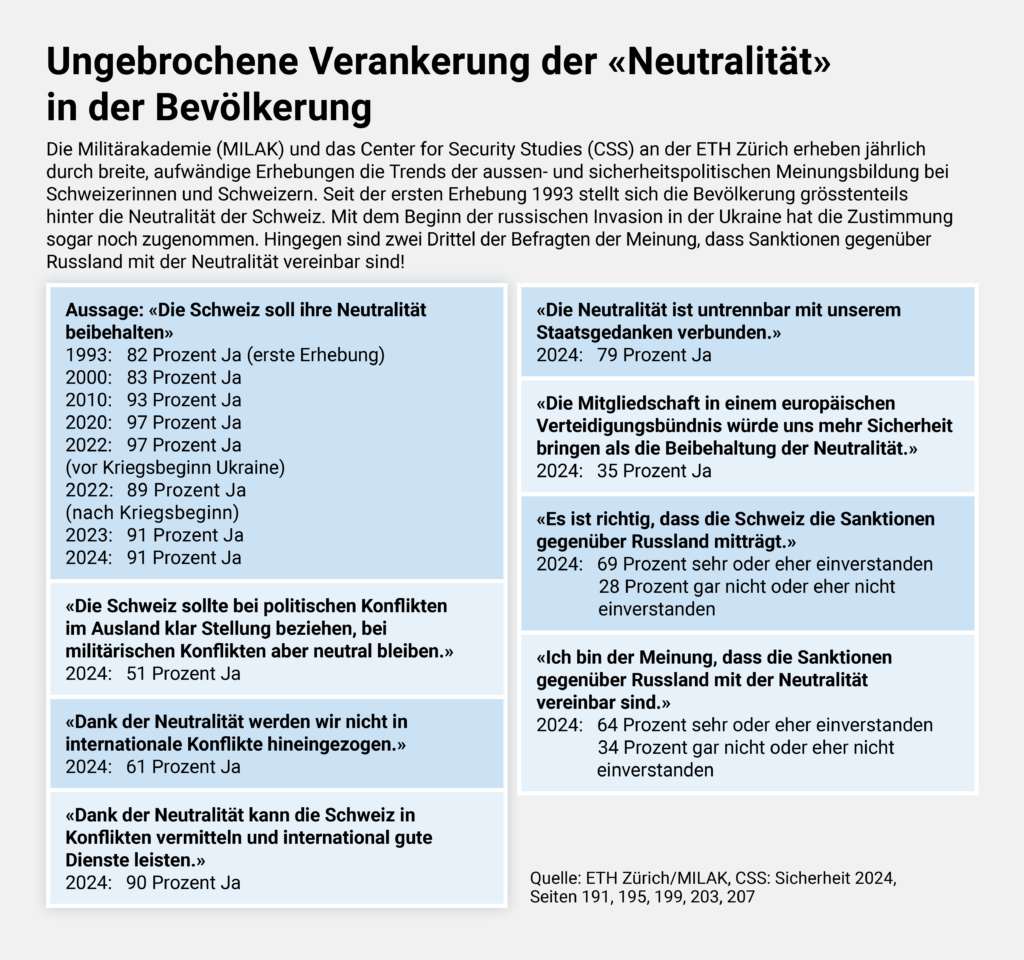

- Die Neutralität ist nicht nur ein rechtlicher Begriff, sondern eine Art tiefsitzende «Glaubensdoktrin» und Metapher im schweizerischen Selbstverständnis – je nach Sichtwiese auch ein Stück Mythos. Aber sie ist in der Bevölkerung tief verankert. Neutralität gehört quasi zur DNA der Schweizer Bevölkerung, auch wenn der akademische und militärpolitische Diskurs jüngst die Neutralität in Frage gestellt hat.

- In der Sozialdemokratie wurde die Neutralität historisch, wie eingangs erwähnt, immer auch als nützliches Rechtfertigungs-Paradigma gegen Nationalsozialismus, später im Kalten Krieg gegen die USA und Nato benützt. 2010 ist dann der Neutralitätsbegriff in der SP umgedeutet worden im Sinne einer «Bündnisfreiheit». Doch ihr Sinn wurde nie fundamental in Frage gestellt – deren verbaler Missbrauch durch den Bundesrat allerdings schon.

- Für mich ist die SVP-Neutralitätsinitiative deshalb nicht unterstützbar, weil sie politisch (weniger rechtlich) wirtschaftliche Sanktionen gegen ein kriegsführendes Land verhindern würde. Wir wären mit diesem neuen Verfassungsartikel politisch kaum mehr in der Lage, Oligarchenvermögen oder Staatsvermögen kriegführender oder involvierter Staaten zu beschlagnahmen oder einzufrieren.

- Die polarisierende Polemik gegen die Neutralitätsinitiative, etwa die Verballhorndung als «Pro-Putin-Initiative» ist zu einfach und auch nicht korrekt. Sie verletzt die bisherigen Neutralitäts-Befürworterinnen und -Befürworter, auch viele SP-Wählerinnen und SP-Wähler!

- Die SP hat nach der sogenannten «Zeitenwende» (Ukraine-Krieg) und den geostrategischen Veränderungen noch keine klare, verständliche und aktualisierte Definition des Neutralitätsbegriffs formuliert. Nötig wären Klärungen zur schweizerischen Armee, zu ihren Nato-Übungen, zu rüstungsbezogenen Auslandkooperationen, zur zukünftigen europäischen Verteidigungsgemeinschaft, zur Teilnahme an der geplanten «Partnerschaft für Sicherheit und Verteidigung» ausserhalb der Nato, die auch den gemeinsamen Rüstungskauf koordinieren soll. Besonders dringend ist auch die Klärung der zukünftigen selektiven Waffenausfuhrpraxis im Lichte eines aktualisierten Neutralitätsverständnisses. Der Friedensidealismus des SP-Parteiprogramms von 2010 ist durch die Realität überholt. Es bleibt die Aufgabe, den Neutralitätsbegriff in einer sozialdemokratischen Optik zu klären und zu erläutern.

Nachtrag: Nach dem Verfassen dieser Analyse hat SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in der NZZ vom 31. März 2025 in einem ganzseitigen Interview einige wichtige Elemente zu der von mir geforderten Klärung bereits beigetragen. R.S.

Rudolf Strahm, war SP-Nationalrat und eidgenössischer Preisüberwacher. Er war sieben Jahre SP-Zentralsekretär, wirkte vier Jahre als Präsident des bernischen und 13 Jahre als Präsident des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbandes (Deutschschweiz).

Die Kolumne ist eine «Carte Blanche» und widerspiegelt die Meinung des Autors.