Die meisten Zentralbanken überweisen allfällige Gewinne anstandslos an ihre jeweiligen Staaten. Auch die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist gemäss Bundesverfassung dazu verpflichtet. Laut Nationalbankgesetz geht derjenige Anteil des Bilanzgewinnes, der nicht für Rückstellungen für Währungsreserven verwendet wird, an die öffentliche Hand. Gemäss Nationalbankgesetz fällt der Gewinn «zu einem Drittel an den Bund und zu zwei Dritteln an die Kantone». Das eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und die Nationalbank vereinbaren zudem die Höhe der jährlichen Gewinnausschüttungen an Bund und Kantone. Das Ziel ist, diese mittelfristig zu verstetigen.

Riesige Beiträge werden der öffentlichen Hand vorenthalten

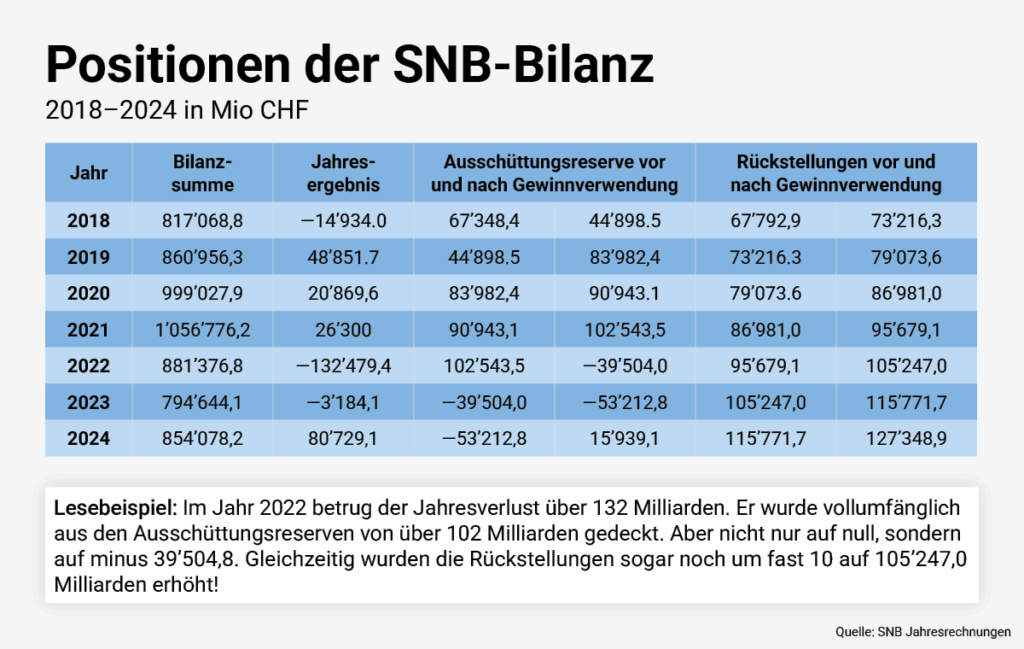

Laut gegenwärtig geltender Vereinbarung zwischen dem EFD und der SNB schüttet die Nationalbank jährlich maximal sechs Milliarden Franken aus. Dies allerdings nur, wenn die Ausschüttungsreserven mehr als 40 Milliarden Franken betragen. Eine Vereinbarung, die unseres Erachtens unhaltbar ist. Der Grund: Damit können riesige Beträge zurückbehalten werden, die laut Gesetz der öffentlichen Hand gehören. Die folgende Tabelle zeigt die entsprechenden Positionen der Jahre 2018 bis 2024.

Die SNB hat also in den vergangenen Jahren die Verluste jeweils vollumfänglich der Ausschüttungsreserve belastet. Mit diesem Vorgehen schwellen die Rückstellungen laufend an, während die Ausschüttungsreserven ins Minus gedrückt werden. Dabei sollten die Rückstellungen für den Ausgleich der Verluste eingesetzt werden, nicht die Ausschüttungsreserven. Denn: Darin sind die Gewinne aufgeführt, die per Verfassung und Gesetz der öffentlichen Hand gehören. Die Funktion der Ausschüttungsreserve besteht allein darin, die Ausschüttungen als Puffer über die Jahre zu glätten.

Nationalbank ist keine Geschäftsbank

Warum aber weigert sich die SNB, die Verfassung zu respektieren und die Gewinne der öffentlichen Hand zukommen zu lassen? An ihren eigenen Erfordernissen liegt es nicht. Die SNB ist keine Geschäftsbank. Sie kann als einzige Institution in eigener Regie Schweizer Franken schöpfen und sich damit die erforderliche Liquidität jederzeit selbst beschaffen. Sie kann deshalb «auch nicht in Liquiditätsprobleme geraten», wie Thomas Jordan, langjähriger Nationalbank-Präsident, es ausdrückte. Und weiter: «Zentralbanken erwirtschaften im langfristigen Durchschnitt stets Gewinne», weil sie dank der Geldschöpfung ihre Aktiven praktisch gratis finanzieren können, so Jordan in einer Vortragsschrift aus dem Jahr 2011.

Der Grund für die Rückbehaltung der Gewinne liegt also andernorts – nämlich darin, dass die Nationalbank-Leitung sich als Teil des informellen neoliberalen Arrangements versteht. Dieses will der öffentlichen Hand möglichst wenig Mittel zukommen lassen. Das muss politisch korrigiert werden.

SNB-Gewinne für öffentliche Investitionen und demokratische Kontrolle

Die aktuell gültige Vereinbarung von SNB und EFD zur Gewinnverwendung gilt noch bis und mit dem Geschäftsjahr 2025. 2026 soll sie erneuert werden. Bei dieser neuen Vereinbarung müssen deutliche Änderungen einfordert werden. Wir zeigen hier einige Möglichkeiten auf:

- Die Gelder in der Ausschüttungsreserve müssen als Besitz der öffentlichen Hand gewertet werden und dürfen nicht länger als Teil des SNB-Eigenkapitals manipulierbar bleiben.

- Eine Ausschüttung an Bund und Kantone zur deren freien Verwendung soll wie heute weitergeführt werden. Das Maximum von sechs Milliarden Franken soll allerdings neu bereits bei einem Stand der Ausschüttungsreserven von 20 Milliarden gewährt werden.

- Auch bei einem kleinen Gewinn oder einem Verlust müsste immer ein gewisses Minimum an Kantone und Bund gehen, also z.B. 2,5 Milliarden, wie dies bis zum Jahr 2011 bereits der Fall war, bevor eine neue Regelung eingeführt wurde.

- Liegt die Ausschüttungsreserve nach einer Auszahlung oberhalb der 20-Milliarden-Grenze, dann soll der Betrag oberhalb dieser Grenze in einen Investitionsfonds des Bundes übertragen werden. Dieser Fonds kann für Investitionen in die Zukunft verwendet werden im Sinne der Stärkung der öffentlichen Versorgung, des Klimaschutzes und der globalen Klimagerechtigkeit.

- Ebenfalls liegt ein Vorschlag des SNB Observatory Basel vor: Die Höhe der Gewinnabgabe an Bund und Kantone soll im Verhältnis zur Bilanzsumme und nicht zum Bilanzgewinn errechnet werden. Das würde die Ausschüttungen wesentlich verstetigen.

- Eine etwas weitergehende Forderung ist, einen wesentlichen Teil der Devisenreserven der SNB, also zum Beispiel 400 Milliarden Franken, in einen staatlichen Fonds zu überführen und dort unter strengen Nachhaltigkeitskriterien anzulegen. Ein Teil der zukünftigen Gewinnausschüttungen der SNB flössen dann ebenfalls in diesen Fonds. Aus den Zins- und Kapitalerträgen des Fonds können wie oben aufgeführt Zukunftsinvestitionen getätigt werden.

Solche grundlegenden Veränderungen der Gewinnverwendung könnten nicht mehr in einer Vereinbarung zwischen EFD und SNB geregelt werden, die formal nicht einmal das Gewicht einer Verordnung hat. Deshalb sind auch Vorstösse für eine neue Kompetenzregelung angebracht.

Führung und Kontrolle der SNB müssen durch die regulären politischen Institutionen erfolgen. Ihre Politik muss sich an ökologischen und sozialen Kriterien ausrichten. Die SNB-Leitung soll durch das Parlament gewählt werden und die laufende Kontrolle der SNB-Geschäfte müsste durch eine parlamentarische Kommission erfolgen. Die Gewinnverwendung ist vollumfänglich und im Gesetz zu regeln, so dass das SNB-Direktorium klare gesetzliche Vorgaben über Gewinnausschüttung und Reservenbildung hat.

Ein ausführlicher Text der Autoren zur Rolle der Zentralbanken mit dem Titel «Zentralbanken als wirtschaftspolitische Schattenregierungen» und findet sich hier.

„Die SNB-Leitung soll durch das Parlament gewählt werden“ – birgt das nicht ein zu grosses Risiko angesichts der heutigen Machtverhältnisse? Irgendwie habe ich den Eindruck, der BR entscheide vielleicht doch noch etwas „vernünftiger“ als ein entfesseltes , potenziell und tendenziell immer rechteres Parlament ?