Die heisse Phase der Abstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts ist in vollem Gange. Gerade für die reichsten Immobilienbefürworter:innen geht es um viel Geld. Sie würden stark vom Systemwechsel bei den Liegenschaftssteuern profitieren. Es erstaunt deshalb nicht, dass sich SVP-Nationalrat und Präsident des Hauseigentümerverbands Gregor Rutz in der SRF-Abstimmungsarena um Kopf und Kragen geredet hat. Der grosse Faktencheck bei «direkt»:

1

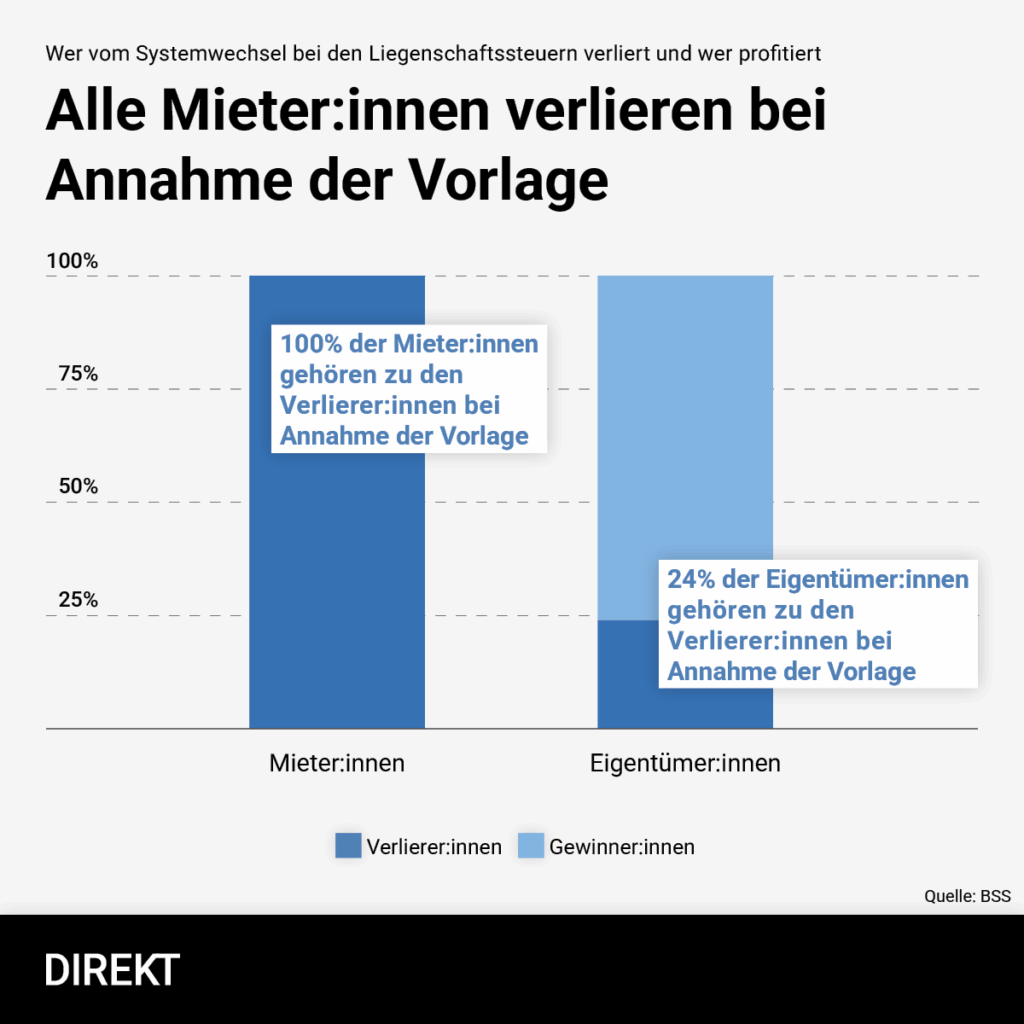

Behauptung: Mieter:innen profitieren am meisten von der Vorlage

Gregor Rutz behauptete, dass Mieter:innen am meisten von der Abschaffung des Eigenmietwerts profitieren würden. Dies, obschon es sich beim Eigenmietwert um jene Steuer handelt, die zu einer wirksameren Gleichbehandlung zwischen Mieter:innen und Eigentümer:innen führen soll. Zudem sind es gerade die vielen Mieter:innen, die die Steuerausfälle in Milliardenhöhe kompensieren müssten. Hinzu kommt, dass aufgrund des Systemwechsels die Immobilienpreise weiter ansteigen – und damit auch die Mieten. Auch eine Studie von BSS Volkswirtschaftliche Beratung kommt zum Schluss: 100 Prozent der Mieter:innen verlieren bei Annahme der Vorlage.

Rutz sieht aber in den Mieter:innen künftige Eigentümer:innen. Damit ignoriert er den Fakt, dass nur der kleinste Anteil der Mieter:innen – die rund zwei Drittel der gesamten Bevölkerung ausmachen – jemals genug Vermögen haben werden, um Eigentum zu erwerben. Das führt uns zu Behauptung zwei.

2

Behauptung: Gerade für junge Familien ist die Abschaffung eine grosse Entlastung

Wenn besagte wenige Mieter:innen wirtschaftlich zum Beispiel durch eine Erbschaft in die Lage kommen, Eigentum zu erwerben, müssen die allermeisten eine Hypothek bei der Bank aufnehmen. Darauf müssen sie Hypothekarzinsen bezahlen. Diese können sie dem Eigenmietwert abziehen. Und: Nicht selten kaufen diese Personen ein Haus, das bereits etwas in die Jahre gekommen ist und saniert werden muss. Auch Sanierungen und Unterhaltsbeträge können dem Eigenmietwert abgezogen werden. Diese Abzüge werden alle mit dem Systemwechsel nicht mehr möglich sein. Das heisst: Profitieren würden vor allem gutsituierte Eigentümer:innen, die ihre Hypothek bereits abbezahlt haben und kein Sanierungsbedürfnis haben. Für junge Familien ist der geplante Systemwechsel also keineswegs eine Entlastung.

3

Behauptung: Steuerausfälle müssen nicht kompensiert werden

Wird der Eigenmietwert abgeschafft, gehen dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden jährlich rund 2 Milliarden Franken Einnahmen verloren. Einige Kantone haben nun berechnet, dass sie bei einem Ja allenfalls die Steuern erhöhen müssten, um diese Ausfälle zu kompensieren. Der Kanton Zürich rechnet mit drei Prozent, der Kanton Graubünden sogar mit acht Prozent. Dieser Fakt kehrte Gregor Rutz unter den Tisch und behauptete, dass die Einnahmen beim Bund sowieso seit den 1990er-Jahren jährlich steigen und dass es deshalb verkraftbar sei. Was Gregor Rutz nicht sagt: weniger Geld für die öffentliche Hand heisst weniger Geld für die Prämienverbilligung, weniger Geld für den öV und weniger Geld für die Bildung – all das, während die Kaufkraft der Bevölkerung weiter sinkt.

4

Behauptung: Grosse Chance für Kantone

Rutz bezeichnete die Vorlage immer wieder als «Meisterleistung des Föderalismus». Doch wer dabei an traute Harmonie zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden denkt, täuscht sich gewaltig. Die Kantone lehnen die Vorlage bemerkenswerterweise einstimmig ab. Es kommt praktisch nie vor, dass die Kantonsregierungen geschlossen eine Parole zu nationalen Abstimmungen veröffentlichen. Sie befürchten neben den drohenden Steuererhöhungen hohe Verluste, gerade auch in Bergkantonen, wo die Zweitwohnungsziffer besonders hoch ist. Zwar sieht die Vorlage die Möglichkeit einer neuen kantonalen Steuer auf Zweitliegenschaften vor. Deren Umsetzung ist jedoch völlig unklar und mit vielen Hürden verbunden, wie Martin Bühler, Bündner FDP-Regierungsrat, in der Arena schildert. Ein Argument, das von bürgerlicher Seite abgeschmettert wird: Wenn es ein Kanton nicht schaffe, diese Steuer einzuführen, müsse sie das ja nicht – es sei ja freiwillig. Respektvoller Föderalismus sieht definitiv anders aus.